ここでは「砂場」について紹介していきます。

大阪城築城のさいに資材置場が新町砂場という地名(俗称)の付近に「砂場」のルーツとなったとされており。麺類屋の「津国屋」と「和泉屋」がその付近にあったため、この2件のお店が俗称として「砂場」と呼ばれるようになり、当の蕎麦屋側も「砂場」を名乗るようになったというのがことの経緯らしい。

「和泉屋」の創業については文献は残されてないのですが、1730年に出版された「絵本御伽品鏡(えほんおとぎしなかがみ)」に「いづみや」という麺類屋の記載があるのでこの頃には営業していることがうかがえます。

「津国屋」が最古の蕎麦屋なのか?

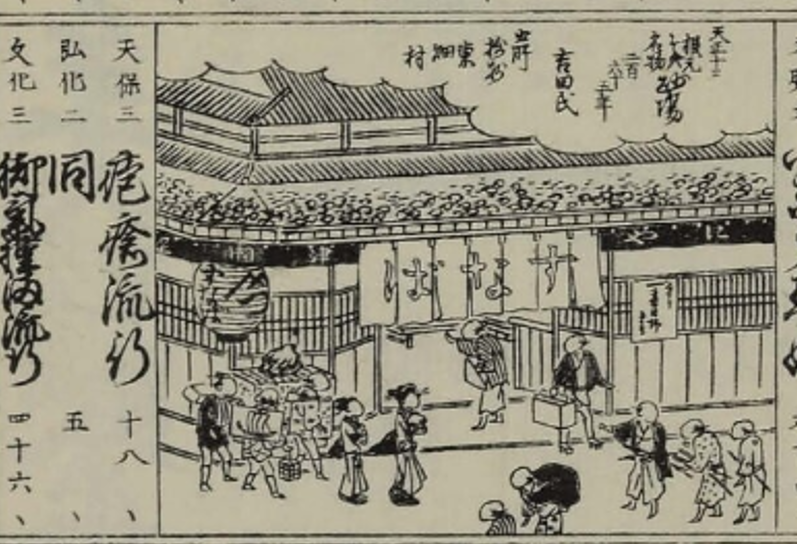

「津国屋」の創業は天正12年(1584年)とされているのは、「二千年袖鏡」(1849年出版)という本には「天正十二年根元そば名物砂場二百六十五年」と記されています。本の出版が現在として1849年から265年さかのぼると天正12年の1584年ということになるわけです。ただこの情報については参考にしている「蕎麦屋の系図」では天正12年とうたっているのは「二千年袖鏡」だけであり、新たな資料が見つかるかもしれないが今のところ信憑性に欠けると結んでいます。

「砂場」の江戸進出

1751年に出版された『蕎麦全書』に「薬研堀大和屋大坂砂場そば」が記載されているが、「和泉屋」「津国屋」との関係性は不明です。そこから時がたち1815年には「江戸の華名物商人ひやうばん」にて「久保町すなば」後の「巴町砂場」が紹介されることになる。そこから今なお続く砂場の系譜が始まっていくこととなります。

魅力・特徴

海道で栽培されている信州奈川在来と北海道在来の一本挽き(全粒粉)をブレンド。つなぎは卵、水は備長炭を漬けおいたものを用いており。水回ししてこねるまでは手。そのあとは、機械のし、機械切りにしているそうです。

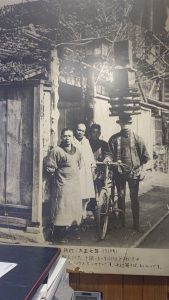

また昭和29年、宮大工によって手掛けられた建物は、窓枠まで今もすべて木材の状態で保存されており、外観内観ともに下町情緒にあふれるたたずまい。

因みに三大江戸蕎麦は更科が白、藪蕎麦が緑、砂場が黄と言われています。

コメント