蕎麦– category –

-

手打蕎麦 松竹庵 ます川 [淡路町]

創業は1830年(天保元年、文政13年)と三大江戸そばの砂場、更科、藪と肩を並べるほどの老舗。先代の糖尿病が悪化し2008年に一旦店を閉めめることに。元モーグル選手のアスリートであった8代目の益川雄さんは、腰をいためたこともあり2009年に引退し、和食... -

築地さらしなの里 [築地]

「麻布永坂更科(現在 更科堀井)」の初の支店である「布屋善次郎」を赤塚善次郎さんが1899年(明治32年)に開業します。その後二代目の正治さんは1944年(昭和19年)に出征。お店は戦時下で強制疎開し閉鎖されました。正治さんが復員しお店のかんばんが近所の鳥... -

在来種そばの専門店「蕎麦おさめ」

当店は日本古来より生息する在来種そばに特化した蕎麦のお店です。店主の納検児さんは、18歳で柏の「竹やぶ」3年、「大川や」2年、「東白庵かリベ」5年と蕎麦の名店で実に10年の修行を経て独立を果たします。当店が在来種の蕎麦に特化したきっかけは「手打... -

蕎麦の品種

ここでは蕎麦の品種について紹介していきます。蕎麦がいつ頃から栽培され出したのか定かではありませんが、高知県内の遺跡から9300年前の蕎麦の花粉が出土しており、埼玉県内の遺跡からは3000年前の蕎麦の種子が発見されているそうです。昨今在来種の必要... -

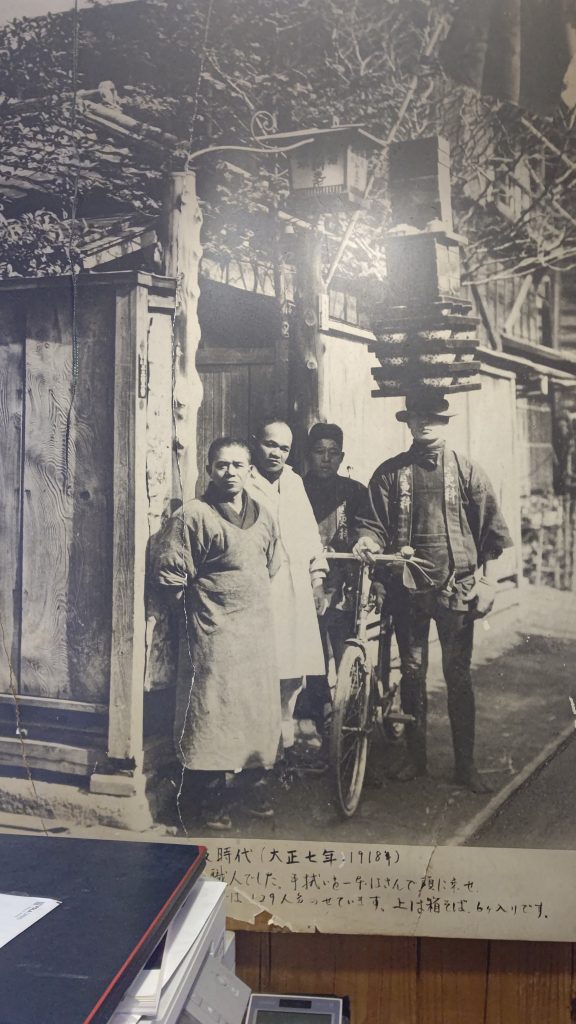

車家の系譜

ここでは車家の系譜を紹介いたします。 車家を創業した小川 修氏は最初商人を目指し、商売の勉強が出来るだろうと考え三越に就職にし10年間三越で、商売の哲学を学んだそうです。 車家の由来昔、水車でそばなどの粉を挽いてましたが、それを 「車」 と呼ん... -

本むら庵の系譜

本むら庵は初代清右衛門の長男である義三(二代目)を知り合いのそば屋に奉公に出してそば屋をやろうと、清右衛門が決意したところから始まります。この頃は製麺機が普及し始めこぞって蕎麦屋が導入していたため、清右衛門はこれなら時間をかけて修行しなく... -

竹やぶの系譜

ここで竹やぶの系譜を紹介します。 竹やぶご主人である阿部孝雄氏は「池之端藪蕎麦」で約2年修業後に、玄そばからの自家製粉に着手。独自の新たなそばを打ち出して一躍ニューウェーブの時の人に。竹やぶの蕎麦の強いコシや甘味は、蕎麦の水回しの後に手の... -

無庵の系譜

ここでは「蕎麦懐石 無庵」の系譜を紹介します。 無庵店主の竹内は当時あった神田一茶庵の片倉英晴氏に、1か月程度蕎麦打ちを教わったそうです。修行と呼べるものではく蕎麦の基本的な打ち方が分かる程度でありましょう。 なので、一茶庵の系譜に属さない... -

砂場の系譜

ここでは「砂場」について紹介していきます。大阪城築城のさいに資材置場が新町砂場という地名(俗称)の付近に「砂場」のルーツとなったとされており。麺類屋の「津国屋」と「和泉屋」がその付近にあったため、この2件のお店が俗称として「砂場」と呼ばれ... -

更科の系譜

ここでは「更科」の「信州更科蕎麦所 布屋太兵衛」今は「更科堀井総本家」の系譜を紹介いたします。 1789年(寛政元年)更科の系譜は創業は1789年(寛政元年)清右衛門が、「信州更科蕎麦所 布屋太兵衛」を創業したのが始まりであります。保科家との関係か...

12