ここでは手打ちそばの技術の衰退を救ったといっても過言ではない、片倉康雄氏が創業した一茶庵の系譜と功績を紹介します。

創業期

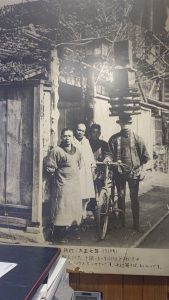

片倉氏は1916年(大正15年)の21歳の時に新宿の通称「食堂横丁」なる場所に創業しました。一茶庵本店のサイトによると「彼の母は、たいへんおいしいそばを打つので、地元では有名でした。その「毛のように細いそば」が、少年時代の康雄は大好きでした。その味わいを自分の手で実現させたくて、みずから、そば打ちになりました。」とのこと。

しかも修行といえるほどのことはほとんどしていないらしく、ごくふつうのそば屋で一週間ほど習った程度だったという。ほぼぶっつけ本番での営業で腕を磨く事となり、当初の評判は「そばはまずいくせに妙に熱心の店」というもの。

因みにこのころはまだ製麺機を使用しての機械打ち。

転換期

高岸拓川に「やぶ忠」を見習えとの忠告を聞いて暇をみつけては通っていたそう。ここでは教えてもらうことはなかったが、その後手打ちに切り替えていきました。

魯山人に啓発され良いそばを出せるよになったのは、新宿から1933年(昭和8年)に大森へと移転してから。

移転理由として大森に水質の良い井戸があったとのこと。そこから、生粉打ちや変わりそばの技術等を独学によって会得。さらには独自の石臼やふるいといった製粉技術にも精通。

このころだと思われるが、お客さまを「ごひいきさん」「普通の客」「師客」と3種類に分けて、とくに味・ 技術に小言を言ってくる「師客」からの批評を糧として精進し続け、大森で一躍人気となった「一茶庵」は戦争により1941年(昭和16年)に閉店。

復活そして伝説の「足利詣で」

一茶庵が復活したのは、1954年(昭和8年)の4月のこと。

さる婦人雑誌の特集記事により復活の報はまたたくまに広がり、蕎麦屋の主人たちが教えてもらおうと押しかけるようになった。これが「足利詣で」である。

2024/2の今も「一茶庵本店」は親族が経営し片倉氏の意思を脈々と受け継いでいる。

魅力・特徴

そばの特徴として白い更科系のお蕎麦であったり、けし切り蕎麦をはじめとした変わり蕎麦があり、さっぱりとしたのど越しの良い細切りの蕎麦。

参考:蕎麦屋の系図

一茶庵サイト

コメント